2025.11.05 10:20 JST

我々シキチーム(Shiki team)は、1994年の7月7日の午後7時に松山大学の8号館6階北側にあった小部屋で起動したSun Microsystems社製 SPARCstation IPX で動かしたWebサーバーから、Haiku Web siteを世界に向けて公開した。サイトの名前は 'Shiki Internet Haiku Salon' とした。その目的は、世界中の人たちのさまざまな「心」を「短詩」で表現し、それに依り互いにイメージを写しあい交流することができるような「 場(salon)」をインターネット上に提供することだった。俳句ではなくHaikuとし季語や形にとらわれない短詩としてはじめた。また当時のインターネット環境の世界での共通語が英語であったため、Haikuの場に参加した者同士のやりとりは英語とした。公開日を7月7日にしたのは、たなばたを記念してだった。日本の標準時で午後7時を選んだ。即興でつくった英語HAIKUも掲載したが、残っているかどうか……

Shiki Internet Haiku Salon を作成しはじめた頃、世界のWeb server はまだひとつひとつ数えることができた。当然、英語のhaikuサーバーについても調べた。すると英国の'Dogwood blossom' というサイトがひとつあった。この他にはないことも確認した。できれば一番乗りをしたいところであったが、そうではなかった。ただ、正岡子規という松山出身で世界に名前を知られたある意味で先駆的な役割を受け継ぐサイトを作ろうというのがShiki team 全員の一致した考え方であった。

Shiki team のメンバーについてどんな人たちがどうやって集まったのかを書いておくことにしたい。いま(2025.7.1) 検索を実行してみたが、Shiki team について断片的な情報を集めることはできたが、その断片的な情報のつながりを読み取ることは非常に困難であって、ネット検索でShiki team の実体を知ることは容易ではないだろう。やはりウェブサイトは生き物だったと実感する。ウェブサーバーを停止するのは、動物に例えれば心肺停止に相当する。生体の機能が停止してもしばらくの期間は、その動いていたときの姿は残る。さらに、それを利用していた者達がネットや手元の装置に物理的に残した情報は、その物体が消滅しないかぎりはなんらかの形で残る。しかし、それも十年単位で見ればどのくらい残るだろうか。生物の DNA にあたるウェブ遺伝子のようなものを我々シキチームは残すことができたと言えるだろうか。

30年以上経過してシキチームは離散したが、少なくともShiki Haiku Salon を動かしていた期間の活動については、Shiki team のことを再度記録しておきたい。

まず、インターネットが存在しなければ Shiki team も誕生しなかった。このチーム誕生を推したヒトとモノがうまく噛み合った。さらに民間プロバイダーが出現するよりも早くインターネットを自由に使える環境がチームの手に入った。これらの点で我々が恵まれていたのは、お隣の愛媛大学情報センターにインターネット導入に熱心な先生がいらっしゃって、しかも我々の松山大学とは道路一本をはさんで東西に隣接していたことだった。ただ両大学間には、道路一本しかない、ことがなかなか手強いことがすぐにわかった。

いくら幅が10メートルもないとはいえ、素人が道路上に電線をわたすのは無理なことだった。冗談交じりに目立たない夜間にやればできるんでは。とか勝手なことを言ってた。

...

東隣りの愛媛大学情報センターの和田武氏と知り会ったのが1990年のことだった「松山大学言語・情報センター叢書第8巻p.83」。これによって松山大学より前にインターネットに接続した和田先生に接続に必要な知識を具体的に教わることができた。また和田先生の貴重な体験を聞かせていただいた。

当時、「ネットのことはネットに聞け」と云われていたが、まだそのネットそのものが地方では普及しておらず、ネットの知識というか実体験を持った地方での人材は貴重な存在でした。

Shiki teamが誕生する前の1992 ...

日本仏教史上において大部の思想書を残した空海。その空海が体系的にその思想を展開したものでなく、日常のやりとりの中で残した言葉を集めた「性霊集」の中に上の「遇与不遇何遼哉」という言葉がある。この意味を解するとShiki teamのメンバーの出会いがわかるように思う。「良き縁に遇う」こととなったのは、「何ともそれ遼(はる)かなる哉(や)」と云わざるをえない出来事であった。

「人の官を求むるが為の啓」の漢文をはじめのあたりだけ読み下してみる。

弘法大師空海全集編輯委員会 編『弘法大師空海全集』第6巻,筑摩書房,1984.11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12269030 (参照 2025-07-16)

Shiki team にかかわることで、縁ははかりしれないものだと身をもって体験したことが幾つもあった。私の母方の曾祖父にあたる人が正岡子規と同時一緒に旧制松山中學を出て上京したことを知ったのも、ある学会の研究会での発表のため調べものをしていたとき偶然にその中學の卒業名簿の中に子規と一緒に曾祖父の名前を発見したことだった。これで母方先祖の菩提寺に子規の遺髪が収められている縁のひとつがわかった。

この事実は、'Shiki Internet Haiku Salon' を公開した1994年7月7日前後の頃にはまったく知らなかった。

正岡子規と交流のあった有名人の代表は夏目漱石でしょう。伊予の松山が漱石の任地であった頃のことです。中国文学者の吉川幸次郎著『漱石詩注』から引用します。

無 題

快刀切断両頭蛇

不顧人間笑語譁

黄土千秋埋得失

蒼天万古照賢邪

微風易砕水中月

片雨難留枝上花

大酔醒来寒徹骨

余生養得在山家

この松山在任中の漱石による七言律詩の吉川幸次郎による読み下し文は次のようになっている。

無 題

快刀 切断す 両頭の蛇

顧りみず人間笑語譁しきを

黄土 千秋 得失を埋め

蒼天 万古 賢邪を照らす

微風 砕き易し水中の月

片雨 留め難し枝上の花

大酔 醒め来たりて寒さ骨に徹し

余生 養い得て山家に在り

この漱石による七言律詩の漢詩は、伊予の松山中学に赴任しての作で、神戸の県立病院に入院していた正岡子規へ宛てた「書簡集」に収められた四首のうちの一首。この詩は「余生を養い得て山家に在り」と結ばれていることから赴任地松山における漱石の心情がうかがわれます。ここでは「山家(さんか)」という言葉が持つイメージに引き摺られます。

吉川幸次郎による詩注には「山家 ― 任地の松山をいやしめていった。」と記述されています。

この漢詩の解釈として、まず出だしの二行をどのように受け取るかがある。もちろん子規に宛てたものであるから病気療養中の子規が読み、漱石に励まされたと感じることが受けるような意味が込められているはず。ああ、やってくれたかよかったという思い。吉川氏による詩注によれば「両頭の蛇は、楚の孫叔敖の故事を用いた」とある。

漱石が松山中学(愛媛県尋常中学校)へ赴任したのは明治28年4月であったが翌年にはもう熊本の第五高等学校講師となっている。漱石は熊本には4年3ヶ月いた。これは偶然だが松山大学のある仕事で熊本へ出張したとき、漱石が住んでいた家の隣にある学習塾壺渓塾の経営者と知り合う機会があった。そのとき「先祖の爺さんが庭を箒で掃いていたところ隣りの漱石から声がかかり『箒の持ち方が間違っとる!』と叱られたことがあった」話が出てきた。ただ叱られたのはその一度だけであったと言っていた。

調べてみると漱石は一つ所には長居しないようで熊本の4年余りの期間に6回転居しているようだ。しかし、さきほどの塾の隣には1年と8ヶ月いた。「内坪井(うちつぼい)」と呼ばれる地区だがそこが漱石に気に入られたのかもしれない。内坪井の漱石宅の様子については、寺田寅彦が「夏目漱石先生の追憶」で第五高等学校在学中に内坪井に「自分の下宿からはずいぶん遠かったのを、まるで恋人にでも会いに行くような心持ちで通ったものである。」と、家の造作をくわしく描写している。作った俳句を持って週に二三度も先生の家へ通ったようだ。

表題について私の個人的な体験の記憶を中心にしたエピソードを、'Iyo' を中心とし、世界のウェブサイトへ視点を向けそれらをもとにできるだけ時の流れにしたがった「道標」を積み上げてる途中です。

'Shiki Haiku Salon'は、Haiku 分野のWeb が珍しいこともあり幸運にも世界中の国々からたくさんのアクセスを受け、一時期は世界の上位5% の地位となった。

しかし、成熟する過程では、自分らで優先順位をつけてやることを選択することになる。Shiki team は、子規を師と仰ぐこと、すなわち子規がしたように「先生」という絶対的な存在をチームに置くことは避けた。だが優先順位をチームで付ける基準が必要である。

それがためにというか、……

| 年-月-日 | 出来事・エピソード | 参考資料・映像メモなど |

|---|---|---|

| 紀元前3500年 | 車輪の発明。船などと比較すると車輪が歴史に登場するのは遅かったようだ。発想としては石器時代にあったかもしれないが、車輪と車軸の関係を固定し、かつ滑らかな回転を得るためには精密な加工が必要だったからかもしれない。 | 「川に挟まれた土地」メソポタミアの南部(現在のイラク)でシュメール人が木製の固い円盤に回転軸を挿入し車輪を発明した。円盤をくりぬいて軽量の車輪が出来るのは時間がかかりようやく紀元前2000年になってからのこと。「1万年の経済」より引用。 |

| 1361年 | 正平南海地震、東海地震 | 南海トラフ地震 歴史と特徴(監修:内閣府防災担当、気象庁) |

| 1440年頃 | ドイツで印刷装置、印刷機ができた。これによって聖書など分厚い本を機械で大量生産することができるようになった。この500年以上前の本を造るときの「ページ」の概念は現代のコンピュータでも使われている。コンピュータはプログラムを実行するため、「メモリ」の中へプログラム(処理の指令書)を写し取り\( ^4 \)、メモリ内部で処理をする。そこで、実行処理するときのメモリの単位として「ページ」という単位の数え方がある。このときの一ページは、紙の本で、「ページを一枚めくる」のときの一枚の紙と同じ。本で一ページが40字×17行とすれば、一ページの文字数は680字。その本のある箇所を指定するのに85,731文字目です、などと文字数で言うと数えるのに時間がかかってしかたない。127ページ目ですと言えば早くできる。コンピュータメモリのページ処理もそのようなものです。生成AIのように日本語、英語、中国語などの文章を読み込んだり、作成したり、また翻訳などもする場合は、単語や句読点などを単位として文を処理します。このとき単語、句読点などにそれぞれ数を割り当て、32番目の文の最初の代名詞は、20番目の文の3番目の名詞を指している、などとすべてメモリ内部では数とし処理されます。AIのように大量のデータを処理しなければならなくなるとメモリの効率的なページ管理\( ^5 \)が重要になってきます。 | Printing press. 1440 = 24 x 60 |

| 1498年 | 明応地震 | 南海トラフ地震 歴史と特徴(監修:内閣府防災担当、気象庁) |

| 1605年 | 慶長地震 | 南海トラフ地震 歴史と特徴(監修:内閣府防災担当、気象庁) |

| 1687-10-10(貞享4年) | 江戸時代、4代将軍徳川綱吉による「生類憐みの令」。捨て子、病人、高齢者、動物の保護。 | この時代の江戸市中の人口密度は高くおよそ6万人/平方キロメートルだったといわれる。捨て子が日常化していた。 |

| 1707年 | 宝永地震 | 南海トラフ地震 歴史と特徴(監修:内閣府防災担当、気象庁) |

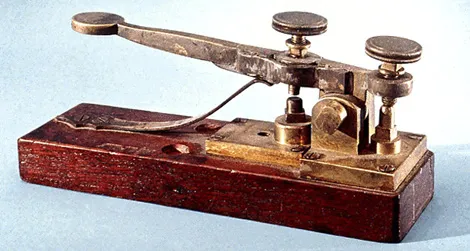

| 1837年 | サミュエル・モールスが電信機とモールス符号を発明。 |  有名なメッセージ「神は何をもたらしたのか(What Hath God Wroght)」の通信をボルチモアとワシントンD.C.間で実際に行なった電信機。1844年だった。出典:「スミソニアン・マガジン(2013/10/11)」 |

| 1818年 | カール・フォン・ドライスがダディーホース又はランニングマシンと呼ぶ、足を地面につけ赱る装置を発明した。乗り手はハンドル、ブレーキがなく操縦はむずかしく、危険でもあった。 |  出典:ブラウン大学 出典:ブラウン大学 |

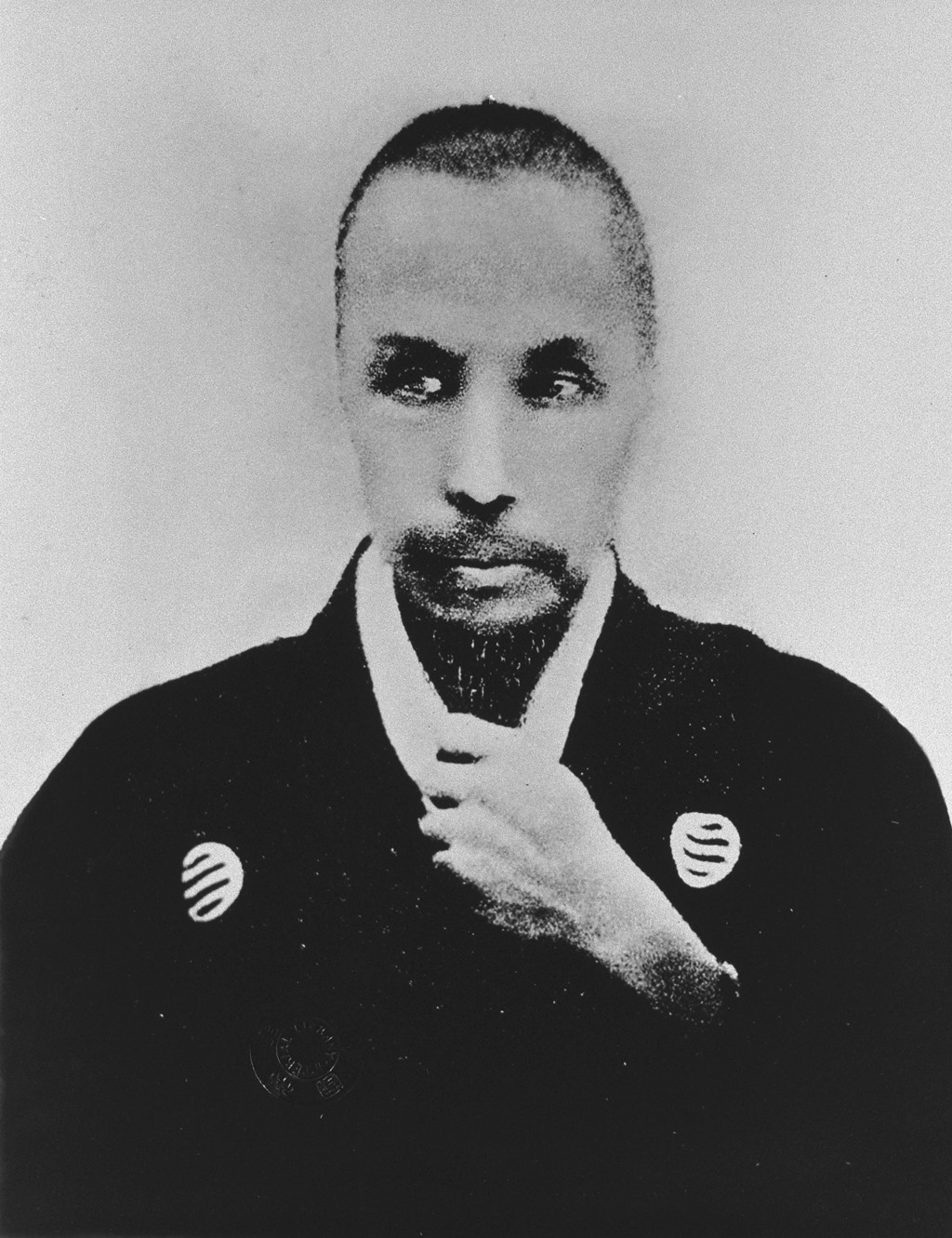

| 1849(嘉永2年) | 佐久間象山が電信機をつくる。 | 日本の「発明家」たちによる、江戸時代の電信の研究(関東通信工業株式会社)

国立国会図書館にある 佐久間象山の肖像画。  |

| 1853年 | ペリー浦賀に来航。 | |

| 1854年 | ペリー来航2回目のとき将軍徳川家定に電信機を献上。 | |

| 1854年 | 安政南海地震、東海地震 | 南海トラフ地震 歴史と特徴(監修:内閣府防災担当、気象庁) |

| 1854(安政1)年 | 日米和親条約調印 | 屋代島小松の寺の記録による。父方の5代前にあたる半太郎こと戒名「清光浄雲」の童子が亡くなっていた。この寺には明治22年に亡くなったこの5代前の清光浄雲の戒名がつけられた先祖より前の記録はなかった。父方の先祖は満州国がつくられる前に一族はハルビンに移住していた。この為か日本に記録がほとんど見付からない。ある米国人によるとハルビンでの記録はロシアにあるかもしれないと言われた。またロシアから極東のある大学での講演会にスピーカーとして招待されたことがあったが、天候が悪く、途中で引き返してしまったのが残念。 |

| 慶応2年6月 | 伊予松山藩が屋代島(周防大島)へ上陸。 | 長州征討(ちょうしゅうせいとう)。第二次長州征討は、6月7日の幕府艦隊による屋代島への砲撃ではじまった。この大島口の攻防戦は、松本次郎『烈士満 (regiment)』の中に描かれている。このコミックの巻末に長州戦争の参考文献がある。 |

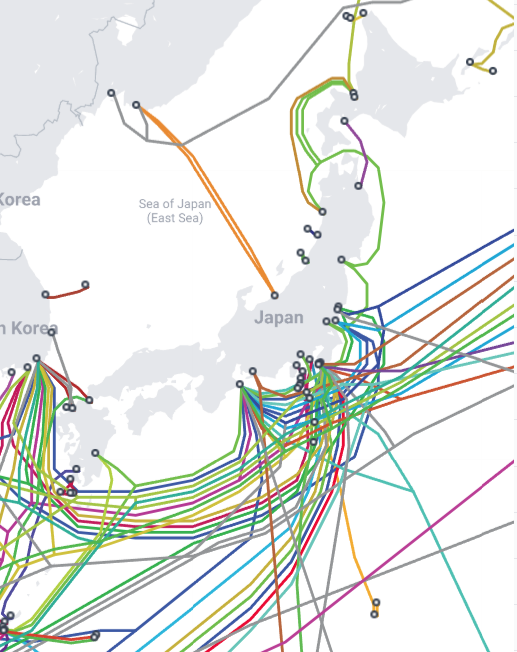

| 明治3年(1870)8月 | 明治政府はデンマークの大北電信会社に上海向けとウラジオストック向けの海底ケーブルを長崎から陸揚げすることを許可した。また長崎 ‐ 横浜のケーブル敷設権を与えた。 | 上田弘之「工部省の活動」より。 参考:  現代の海底ケーブル、日本付近の図。TeleGeographyより引用。 現代の海底ケーブル、日本付近の図。TeleGeographyより引用。 |

| 明治4年7月14日 | 明治政府による廃藩置県。伊予国は西条県、小松県、 今治県、松山県、新谷県、大洲県、吉田県、宇和島県の8県。 | |

| 明治5年9月4日 | 学制により大中小学区が定まる. 全国を8大学区に分け、 1大学区を32中学区に分け、1中学区を210小学区に分けた。 1区に1校とすれば、大学 8校、中学 256校、小学 53760校。 | \( 8=2^3, 32=2^5, \) \( 210=2 \times 3 \times 5 \times 7, \) \( 53760=2^8 \times 3 \times 5 \times 7. \) |

| 1885 | 安全自転車(safety bicycle)がジョン・ケンプ・スターリーにより発明された。前後の車輪を同じ大きさにし、ペダルでチェーンにより後輪を駆動させた。このため重心が低くなり安定した。この安全な自転車の発明により人類は高効率の移動手段を手に入れた。 |  出典:ブラウン大学 出典:ブラウン大学 |

| 1899年 | 温泉郡川上村出身の城哲三個人が北予英学校の名で私立学校を経営しはじめる。翌年の4月、私立愛媛県北予中学校として開校。 | 資料1:北予中学校跡 |

| 1900-4-14 | パリ万国博覧会、1911/12 まで。秋山真之32歳、広瀬武夫31歳らが訪問。 夏目漱石も5月パリ万博を訪問、それはイギリス留学の途上だった。 |

|

| 1901年2月 | 官営八幡製鉄所が操業開始。 | |

| 1901年 | 黒澤貞次郎による日本で最初のかな文字タイプライターの記事がウィキペディアにあるが詳細不明。 | |

| 1902-1-23〜25 | 八甲田山 死の彷徨。ロシアとの戦争を想定し雪中訓練にでた弘前本部の第八師団第五連隊の将兵210名のうち197名の死者。 | |

| 1902-1-30 | 日英同盟。英国が清国に有する利益、日本が清国及び韓国に有する利益について。 | |

| 1902年 | 旧大橋図書館。博文館創業者大橋左平の創立。明治大正期の国内出版物。 | |

| 1903年 | 日露開戦前夜、内国産業博覧会が大阪天王寺公園で開催。台湾バナナ。神戸ゴルフクラブ。日比谷公園開園。 | |

| 1904年 | 日露戦争。旅順攻撃と203高地。ハンカチくらいの布に一人一針ずつ千人針が流行、はじめは寅年の女性が一針刺したという。東京 東鉄の花電車。戦費調達の専売タバコ。 | |

| 明治38年(1905年)頃 | 明治35年生れの母方祖母から子供の頃に聞かされた話。「蔵で生のタマネギを齧るロシア人が恐しかった。」私の育った家は堀江にあったが、そこにいくつか残されていた土蔵は、子供にとっては天井が高く土間からあがると板張りで物置になっていたが十分に広かった。いたずらの度が過ぎるとよく土蔵に入れるよ!と言われたので中の記憶は細かいところまではっきりしている。ただ祖母が生まれ育った湊町4丁目の家のあたりは、私が子供の頃には、もう失くなり街の姿は変ってしまっていた。 | 松山市によるロシア兵墓地の解説。 |

| 大正 | 父方祖父一家は哈爾浜へ移住する。 | 父方一族は屋代島から大畠瀬戸を渡り山口の大畠をつなぐ航路を運行。また中国大陸との交易など海運業。本家は東シナ海で嵐に会い一族諸共沈む。現在はこの大畠瀬戸には橋がかけられている。 |

| 1919年4月 (大正8年4月) | 四国で最初の高校かつ最初の高等教育機関として旧制松山高等学校が誕生、校舎は仮に松山市公会堂(萱町2丁目)を利用。大正9年8月に道後村大字持田へ。昭和24年5月に愛媛大学文理学部となる。シンボルは三光(真・善・美)。三光寮。 | 一高から八高までの番号高の次に、地名高として新潟、松本、山口、松山の4校が大正8年にできた。ちなみに大正9年には、水戸、山形、佐賀、弘前、松江。大正10年には、大阪、浦和、福岡。大正11年に、静岡、高知。大正12年に姫路、広島。昭和15年に旅順。昭和18年に富山。 |

| 1923-4-25 | 初代校長加藤彰廉のもとで北予中学校校舎の一部を借り松山高等商業学校の授業開始。定員150名。 |  松山商科大学卅年史 松山商科大学卅年史 |

| 大正12年(1923) | この年度より松山高等商業学校に対し愛媛県が3,320円/年を、松山市は大正15年度から1,000円を経常費として補助するようになった。しかし昭和5年度から漸次減額され、昭和17年度から県費分は中止、市費分は昭和21年度から中止となった。 | 松山商科大学三十年史、p.249 |

| 1930-10-02 | 松山高等商業学校所在地が清水町と改称された。 | 松山商科大学三十年史、年譜p.3 |

| 1937-07-07 | 盧溝橋にて日中両軍衝突。日中戦争(支那事変)はじまる。 | |

| 1937-08 | 支那事変により松山高等商業学校柔道師範、教授、講師ら3名応召す。 | |

| 1939-1945 | 第二次世界大戦はじまる。50カ国以上。1億人以上の兵が動員。7千万人から8千5百万人の死者(うち民間人5千万人以上)。 | |

| 1939-03-13 | 四国学生宣撫団参加のため生徒17名を教授引率の下に北、中支へ向う。 | 松山商科大学三十年史、年譜p.5 |

| 1939-07-01 | 松山高等商業学校の生徒4名が興亜勤労報国隊へ参加し満州国へ向かう。 | 興亜学生勤労報国隊報告書昭和16年3月(NDL) |

| 1939-11-01 | 温山会員中支那事変戦没将士11柱の慰霊祭を執行。 | 松山商科大学三十年史、年譜p.5 |

| 昭和(第二次大戦中) | 母は広島逓信局管轄下の松山市で働いていた。 | |

| 1944-12-7 13:35:40 | 昭和東南海地震。震源位置:熊野灘、深さ40km、マグニチュード7.9、最大震度6。海洋プレートの沈み込みに伴い発生する低角逆断層地震。 | 三重県津地方気象台「昭和東南海地震のページ」」 |

| 1945-7-16 | Trinity(トリニティ)実験 Test Anniversary. 世界初の核爆弾の実験がニューメキシコのホルナダ・デル・ムエルト砂漠で実行された。トリニティ実験の名前は物理学者ロバート・オッペンハイマーによって付けられた。 |

Trinity Testの動画。 |

| 1945-8-6 | 母は広島に投下された原爆の光を目撃したと言ってた。私がまだ生れる前の出来事なのでこの原爆目撃の話は、私がまだ幼少の頃に母から聞かされた話だ。それも一度切りだった。母方の祖母からは「あんたのお母さんは夜中に空襲警報が鳴って防空壕に入れと言っても『ねむたい!死んでもイイ! このままネル!』だった、と聞かされていた。一体母はどこで原爆の光を見たのだろうか?Iyoの住人の目撃談を聞きたい。因みに後期高齢者になった母は、あるとき早朝配達されて来た新聞を取りに行こうとし玄関先で躓いて転びそのまま地面に寝たままになっていた。それを隣人が発見し助けたことを介護士さんから後に聞く。母は転んだことが恥ずかしく、そのまま死のうとしたと私に告げた。 | |

| 1945-08-17 | 東久邇宮稔彦王内閣。昭和20年8月17日〜昭和20年10月9日。在職日数54日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1945-10-24 | United Nations Established(国際連合成立)。UN は、国家間の協力を促進するための政府間組織。"One place where the world's nations can gather together, discuss common problems and find shared solutions." | UNについてのページより引用。 |

| 1945-10-09 | 幣原喜重郎内閣。昭和20年10月9日〜昭和21年5月22日。在職日数226日。 |  出典:首相官邸歴代総理大臣 出典:首相官邸歴代総理大臣 |

| 1945-12-10 | ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)が完成。 |

Wikipedia: ENIAC。ENIACについては細かなことだが興味深いエピソードが多数ある。実物の一部はスミソニアン博物館に行って見た。ただ手を触れることはできなかった。その時の写真は昔あるウェブに載せていたのだがウェブ自体が無くなってしまった。 |

| 1946-05-22 | 吉田茂内閣。昭和21年5月22日〜昭和22年5月24日。在職日数368日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1946-12-21 4:19 | 昭和南海地震。震源位置:潮岬南方沖、深さ24km、マグニチュード8.0、最大震度6。プレート境界型地震。 | 高知県の記録映像 |

| 1947-04-05 | 公選による初代愛媛県知事に長野県出身青木重臣が就任。1951年4月4日退任。 | 愛媛県知事一覧 |

| 1947-05-24 | 片山哲内閣。昭和22年5月24日〜昭和23年3月10日。在職日数292日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1948-03-10 | 芦田均内閣。昭和23年3月10日〜昭和23年10月15日。在職日数220日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1948-10-25 | 第2次吉田内閣。昭和23年10月15日〜昭和24年2月16日。在職日数125日。 | |

| 1949-02-16 | 第3次吉田内閣。昭和24年2月16日〜昭和32年10月30日。在職日数1,353日。 | |

| 1949年 | 米国国内で最初の電話ポケベル(telephone pager)の特許が取得された。発明者は Al Gross。 | History of Pagers and Beepers |

| 1949年5月 | 旧制松山高等学校が新制愛媛大学文理学部となる。 | |

| 1951-05-04 | 東京都出身久松定武が2代目愛媛県知事に就任。5期県知事。1971年1月27日退任。 |  出典:Wikipedia 出典:Wikipedia |

| 1952-07-31 | 日本電信電話公社法にもとづき電気通信省を移行し、 日本電信電話公社が設立された。 |

1949年に逓信省は郵政省と電気通信省に分割。 |

| 1952-10-30 | 第4次吉田内閣。昭和27年10月30日〜昭和28年5月21日。在職日数204日。 | |

| 1953-05-21 | 第5次吉田内閣。昭和28年5月21日〜昭和29年12月10日。 | |

| 1954-12-10 | 鳩山一郎内閣。昭和29年12月10日〜昭和30年3月19日。在職日数100日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1955(昭和30)年 | 当時、新しい用語として「キーパンチャー」が登場。「電子計算機の母体となる穿孔機をあやつる人のこと。根気と熟練を要する仕事であって、女性の新しい職業分野となった」、現代用語20世紀事典 p.215より。 | |

| 1955-09 | 東京通信工業が日本初、世界第2番目のトランジスタラジオ TR-55型を発売し出荷開始。 |  東京通信工業製 TR-52(1955)、出典:ウィキペディア。 東京通信工業製 TR-52(1955)、出典:ウィキペディア。世界初の商用トランジスタラジオはRegency TR-1(1954)。 |

| 1957-02-25(昭和32年) | 岸内閣、昭和35年7月19日まで。在職日数、1241日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣。 出典:首相官邸 歴代内閣。 |

| 1958-08-25(昭和33年) | 日清食品が「チキンラーメン」を発売。インスタントラーメンの誕生。しかし、うどん一玉6円の時代に一袋35円であった。 |  インスタントラーメンの誕生より引用。 インスタントラーメンの誕生より引用。 |

| 1960-07-19(昭和35年) | 池田内閣、昭和39年11月9日まで。在職日数、1575日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣 出典:首相官邸 歴代内閣 |

| 1960-08 | 森永製菓が「インスタント・コーヒー」を発売。30グラム入り220円。一杯10円。 |  Morinaga Deigital Museum より引用。インスタント時代がはじまる。 Morinaga Deigital Museum より引用。インスタント時代がはじまる。 |

| 1960-08-23 | IBM社の研究者 Hans Peter Luhn が今日で日常的に使われているクレジットカード番号、荷物追跡番号、口座番号、書籍のISBNコードなどのタイプミスを発見するために利用される「ルーンアルゴリズム」の特許を取得した。 | |

| 1964-11-09(昭和39年) | 佐藤内閣、昭和47年7月7日まで。在職日数、2798日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣 出典:首相官邸 歴代内閣 |

| 1965 | 松山大学温山会館の2階に1964年製のカシオ計算機株式会社が製造したリレー式コンピュータ AL-1 が保存されている。この計算機を大学が購入したきっかけは会計学の先生からの要望だったと聞いた記憶がある。温山会館には説明書は残されていなかった。情報処理学会(IPSJ)のコンピュータ博物館に同じ型のコンピュータの説明が載っている。2025年7月4日に松山大学の広報課を訪れた時点では、この計算機について知っている職員はいませんでした。 |  Casio Relay type computer AL-1. IPSJ Computer Museum. Casio Relay type computer AL-1. IPSJ Computer Museum. |

| 1970年 | 高エネルギー物理学の教授から日本の原爆開発史の一端を聞いた。 | |

| 1971-1-28 | 愛媛県松前町出身白䂖春樹が愛媛県知事に就任。4期県知事。1987年1月27日退任。 | |

| 1972年 | 米国のマンハッタン計画に参加した物理学者でノーベル賞を受賞したファインマンが広島を訪問したときのエピソードを聞いた。話してくれたのは「波動幾何学」を研究していた理論物理学研究所の教授だった。 | この先生はわたしたちによく面白いエピソードを話してくれた。ただ授業ではよく「ここではダメだ、日本では東大しかない」と言われたのを思い出す。たしかに研究室のポスドクは増える一方だった。 |

| 1972-07-07(昭和47年) | 田中内閣、昭和49年12月9日まで。在職日数、886日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣 出典:首相官邸 歴代内閣 |

| 1974年4月 | 東京へ移り住み米国コンピュータ企業の仕事に就く。私がいた職場の略称は TDC。グローバル企業の東京支部(Tokyo Development Center)だった。メンバーには数学科出身者が目立っていた。直属の上司は津田塾大学で数学を教えていた。このチームのなかで数学基礎論をなんとかひととおり目をとおすことはできた。しかし、学部学生だった頃から気になっていたGödelの不完全性定理のオリジナル論文を読もうとしたが、これは難解すぎた、というか背景を良く判ってないため自分の腹におさめることができなかった。消化不良。だれか助けてもらわないと……ということでとある研究会のグループに入った。ところが入って渡されたのが理論計算機科学研究者の先端を行く英文手書きの論文コピーだった。さらに迷宮の奥にまよいこむ。 | |

| 1974-12-09 | 三木内閣、昭和51年12月14日まで。在職日数、747日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣 出典:首相官邸 歴代内閣 |

| 1975年頃 | TDCへ出張してきたイギリス、アメリカからの人達はいつも日光東照宮に参拝に行くことになっていた。彼らに通訳を兼ねさせられて同行するが、神社参拝のルールからして誰も知らないため現地で説明する。さらに徳川家康のことを知らないといけないのを痛感した。公共交通機関で隣に座ったイギリス人から車内アナウンスにお店の宣伝が入り込んでいるのが気になるらしく「あれは、なにを言ってるのか?」と聞かれるが店の宣伝だと伝えると不思議そうな顔をしていた。 | |

| 1975年6月 | 東京赤坂の氷川神社近くにいた頃。米国から帰ってきた仲間から米国国防省(DOD)による ARPA NET の話を聞いた。しかし、それがやがて世界の国々でフツウの日常に入り込むことになるのを予想できたメンバーはどのくらいいただろうか。 | |

| 1976-12-24(昭和51年) | 福田内閣、昭和53年12月7日まで。在職日数、714日。 |  出典:首相官邸 歴代内閣 出典:首相官邸 歴代内閣 |

| 1978年9月 | 東芝が日本語ワープロ JW-10 を発表した。世界で最初の実用レベルの日本語ワードプロセッサー。翌年販売開始、価格は630万円。米国 IEEE は、JW-10 をマイルストーンに認定した(2008年)。 | イノベーション100選「日本語ワードプロセッサ」。 |

| 1979年 | シャープのMZ-80Kを購入した。キーボードなど一部は自分でハンダ付けし組み上げた。主メモリは48キロバイトもあった。外部記憶装置はカセットテープレコーダーで十分役に立った。 |

コンピュータ博物館。国立科学博物館 登録番号第204号。奈良県天理市シャープミュージアムで展示されている。 |

| 1979年4月 | 神戸市垂水に移り住む。そこの大学で、第二次大戦中、言語学研究所で暗号関係の仕事に携っていた先生と親しくなった。先生は東京にいた頃、敵国の暗号がなかなか解読できず、毎日の仕事帰りの道にあった酒屋に吸い込まれるように寄りコップ酒の日々を送っていたという。「暗号解読が原因でアル中になってしまった」と後悔されていた。ふと英国でドイツ軍の暗号エニグマに挑戦していたチューリングのことが頭を過った。事実、先生はチューリングマシンを原論文をもとにテキストに忠実に翻訳し出版されていた。この先生は大学教員用の住宅で奥さんと二人暮らしの様子だったが、自宅での昼食に誘われた折に……いろいろと謎が多い方だった。 その神戸のいまはなくなった大学のコンピュータセンターのスタッフと話しているうち円周率 π をどこまで計算したことがあるかの話題になっていった記憶がある。1973年頃にガウス=ルジャンドルのアルゴリズムにより100万けたを超えてから急速にけた数が上りはじめて、日本でも金田康正(かなだやすまさ)氏らのグループが最長記録に挑戦していることが話題になっていた頃だった。金田氏はたしか筆者と同じ生年だったのでよく覚えている。1981年頃から世界記録を次々と書き換えられた。 1970年代後半を過した UNIVAC TDC では、UNIVAC 1100 シリーズのアセンブラ(機械語)でプログラムを開発していた。それから50年近い年数を経た現代でも、機械を効率良く動かすには機械の身になってみないと出来ない、と思っている。50年近くの間にはさまざまなハードウェアで10以上の言語を使ったが、この根本の考え方は不変だ。 この神戸垂水の時代に、なにか新しいプログラム言語を使ってみようとするときは、その新言語を動かすハードウェアの機械語でインプリメントしてみる考えに取り憑かれた。もちろんゼロからスクラッチで新言語の処理系を全部書くのはたいへんな作業となるため、一部の機能を機械語で書いてみるというのが現実だった。 |

|

| 1979-05-09 | 日本電気(NEC)がパーソナルコンピュータPC-8000シリーズの先頭打者としてPC-8001を発表した。同年9月下旬に出荷が始まった。このPC-8001は、米マイクロソフトの DISK BASIC を基にして開発した N-BASICを ROM に搭載していた。日本国内だけでなく1981年に米国、西ドイツでも発売された。パーソナルコンピュータの歴史に残る名機である。 当時、NECがパーソナルコンピュータ市場開拓に本格的に取り組む姿勢だったことが良くわかる製品シリーズだった。PC-8001は、販売価格を当時としては価格をかなり抑えて168,000円で販売された。 人気があったことは、現在においてもPC-8000シリーズのミニの複製機が開発され発売されようとしていることでわかる。 たとえば、株式会社ハル研究所より発売されたN-BASIC Version 1.1 を搭載したPC-8001/PCG8100> の1/4モデルは27,280円(2019/10/5発売)の値段で売り切れてしまった。PC-8000シリーズのソフトウェア遺産が数多く残されているため、PC-8000シリーズのソフトが欲しいユーザーは少くないと思われる。ただし、2025年11月4日時点ではPC-8801mkIIの1/4スケールのモデルが発売延期のままとなっている。 |

出典:AKIBA PC Hotline!。国立科学博物館に「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」として2015年度に登録された。詳細は登録番号205号を参照してください。 出典:AKIBA PC Hotline!。国立科学博物館に「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」として2015年度に登録された。詳細は登録番号205号を参照してください。 出典:AKIBA PC Hotline! 上の広告を見てもわかるようにビジネス向けとアーティスト・ホビースト向けときちんと市場のターゲットを明確にしている。 出典:AKIBA PC Hotline! 上の広告を見てもわかるようにビジネス向けとアーティスト・ホビースト向けときちんと市場のターゲットを明確にしている。 |

| 1980年4月 | Tandy Radio Shack TRS-80 を松山大学で購入する。経営学部のゼミ学生らにBASIC とPascal言語でのプログラミングを教育しはじめる。OSは、CP/M。対話型プログラム ELIZA の使い方を教えて遊ぶ。 |

|

| 1981-08-12 | 米国IBM社が「The IBM PC」をニューヨークのWaldorfホテルで発表。価格は、米国ドルで1,565ドルだった。メモリは16Kバイトでディスクドライブは無し、だが2つのプログラムが付属していた。ひとつは表計算のためのVisiCalc、もうひとつはワープロソフトのEasyWriterだった。この本体にディスプレイ、2つのディスケットドライブ、それにプリンタを追加すると3,000ドルを超える価格になった。 売上はIBMの予想を大幅に上回り(およそ9倍)大成功だった。小売店の売上の5から6割は家庭で利用するユーザーが占めていた。さらにIBMは、IBM PCと互換性のあるハードウェアとソフトウェアを製造できるようにPCのアーキテクチャの仕様書をほとんど公開した。ただし、公開しなかったのはIBM PCのROMに記録されたファームウェアBIOSで、それは知的財産とされた。 IBM PCがパーソナルコンピュータ市場に与えた影響と、やがてPCクローンが市場を支配することになったことはパーソナルコンピュータの歴史で重要な意味をもつ。 IBM は、このPC 用にオペレーティングシステムを DOS 1.0 としてライセンスを取得しリリースした。このIBMがライセンスを持つDOS 1.0 は、PC DOS と呼ばれる。このIBMのPC DOS とマイクロソフトのMS-DOS のそれぞれについて出所を調べれば同じものだとわかるが、その背景を説明すると長くなる、別のところであらためて解説したい。(参考リスト) |

The IBM PC The IBM PC |

| 1981 | 私のところへ東芝の宇宙事業撤退により松山に戻ってきた人からパソコンを利用した新しい通信技術実験の仲間になってほしいと誘いが来る。ピアツーピアの試験などをはじめる。 | |

| 1982年6月 | 松山大学1号館最上階の5階にコンピュータ室を設置し、DEC社のPDP-11を購入する。 | |

| 1982年 | 愛媛大学野田松太郎教授の研究室と連携。先生の研究室は「一太郎」の開発で重要な役目をした女性を生み出していた。 | |

| 1982-11-6 | 松山大学で「パーソナル・コンピュータ講座」 が、1号館5階で50台の日本電気製PC8801を学生に自由に利用できるようにするために開講された。利用日程は昭和57年11月6日から昭和58年3月31日。毎週月曜日から土曜日まで。時間帯は9:00〜19:30。教員による相談コーナーが毎週土曜日の13:00〜14:30まであった。 |

松山商科大学「学内報12月号」昭和57年12月1日発行。 |

| 1983-01-01 | ARPANET プロトコルを NCP から TCP/IP へと変更し、INTERNET が誕生した記念日。 | ARPANET の NCP(network Control Program) は、はじめて host-to-host のコミュニケーションのため利用された、ネットワーク上のコンピュータ同士が通信を方式であった。参考ビデオ:TCP/IP History |

| 1984-01-24 | Apple Macintosh が米国で発表された。10年後の1994年に伊予の松山でスタートした Shiki team のシステム担当の Fred Bremmer と私は初期Macの愛好家となった。それはジョブズが亡くなるまで続いた。 |

Macintosh誕生に使われた宣伝フィルム |

| 1985年4月 | 民営化により日本電信電話公社を廃止、 日本電信電話株式会社 が設立された。 |

|

| 1987-1-28 | 愛媛県東温市出身伊賀貞雪が愛媛県知事に就任。3期県知事。1999-1-27退任。 | |

| 1988年 | ISDNサービス開始。 | |

| 1989-1-8 | 平成と改元 | |

| 1989-6-4 | 深夜だったか、ある場所で立ち上がって喋っていると突然意識を失なってしまった。しばらく休んで意識がふつうにもどったのが不思議だった。翌朝、事件のことを知る。 | 天安門事件 |

| 1989-10-3 | 東西ドイツ、国家統一 | |

| 1989-11-9 | ベルリンの壁撤去始まる。 | |

| 1989-11-21 | 総評解散。日本労働組合連合会発足(798万人、連合発足) | |

| 1989-12-28 | プラハの春 | |

| 1989-12-29 | 詩人のハベル氏、大統領に就任 | |

| 1989-12-29 | 東証平均株価 3万8915円の史上最高値。 | |

| 1991-1-17 | 湾岸戦争はじまる。 | |

| 1991-8-24 | ゴルバチョフ辞任、ソ連共産党解散。 | |

| 1992-4-5 | 愛媛大学が広島大学へTCP/IPにより接続。JAINに参加。 | 参考文献(6) P.89 |

| 1992-8-27 | 松山大学と愛媛大学のネットワークを64Kbpsの速度でTCP/IP専用回線により接続。 | |

| 1992-10-5 | 松山大学のIPアドレスとしてC クラスが承認された。B クラスを申請しようとしていたのだが、もうこの頃は急速に IP アドレス空間のアキがなくなりつつあった。JAINに参加。 | |

| 1993-1-1 | 欧州経済共同体(EEC, European Economic Communities)統合市場発足。11月1日にEECは、EC (European Community)となる。 | |

| 1993-3-27 | 江沢民、中国国家主席に就任。社会主義市場経済への転換。 | |

| 1993-6-18 | 衆議院本会議、宮沢内閣不信任決議案を可決。羽田派の不信任賛成票による。 | |

| 1993-6-21 | 新党さきがけ結成。 | |

| 1993-6-22 | 新生党結成。党首羽田孜。 | |

| 1993-6-27 | 東京都議選、日本新党20議席と躍進、社会党14議席で惨敗。 | |

| 1993-7-18 | 第40回総選挙、3新党(新生党、日本新党、新党さきがけ)が100議席を超え躍進、自民党過半数割れ、社会党減少。自社両党主導の55年体制は終焉。 | |

| 1993-8 | 愛媛大学情報センターが学内ネットワークで、不正侵入の形跡を発見。学内利用者のパスワードが解読されたことが判明。身近に聞いたはじめてのハッキング例だった。実行者の氏名がわかる。 | |

| 1993-8-9 | 細川護煕内閣 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。「細川護煕・非自民8党派連立内閣成立。自民38年ぶりに政権離脱」 年表p.76 |

| 1994-1 | Jerry YangとDavid Filo がYahooを創立。 | |

| 1994-4-1 | 「えひめの中小企業情報」1994年4月号で「『隠れた情報源を探る』」のタイトルでNCSAが提供するMOSAICなどを紹介する記事を発表した。 | |

| 1994-4-10 | NATOがボスニア紛争でセルビア人勢力を空爆。この紛争のなかで生れたHAIKUが後に、Shiki mailing list に投句された。 | 「防空壕からのHAIKU」としてNHKなどのメディアに取り上げられるきっかけになった。 |

| 1994-04-28 | 羽田孜内閣。平成6年4月28日〜平成6年6月30日。在職日数64日。 |  出典:首相官邸歴代内閣。 出典:首相官邸歴代内閣。 |

| 1994-6-27 | 松本サリン事件 | |

| 1994-6-30 | 村山富一内閣成立。 | |

| 1994-7-7 7pm JST | 'The Shiki Internet Haiku Salon' の名前を付けてウェブサイトをUsenetのHAIKUグループに世界中からの自由なhaikuの投稿を受け突けることをアナウンスし、インターネットで公開した。ウェブサーバーは'mikan.cc.matsuyama-u.ac.jp'を使用した。そのためのアカウント'shiki'を用意し、インターネット上に存在するshikiと世界中の人々が交流できるような形式を採用して運用した。 |

URLは、http://mikan.cc.matsuyama-u.ac.jp/~shiki/ |

| 1994-7-29 | 日本経済新聞愛媛版 に「松山大学 俳句情報、世界に発信 インターネットを利用」の見出しで Shiki Internet Haiku Salon の紹介記事が掲載。 |

執筆されたのは当時松山支局におられた記者。 |

| 1994-09 | NTTがニューヨーク証券取引所へ上場した。 | |

| 1994-09-04 | 関西国際空港開港 | |

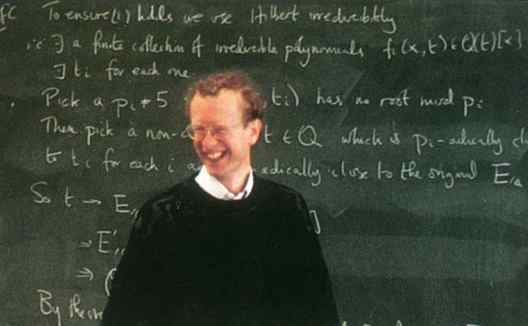

| 1994-09-19 | Andrew Wiles は長期間にわたり取り組んできたフェルマーの最終定理の証明で試しては失敗を繰り返していた領域で決定的なアイデアに到達した。これは Modular elliptic curves and Fermats Last Theorem として翌年 Annals of Mathematics, vol.141,No.3 (May, 1995)に出版された。ワイルズの研究の土台は、有理数上で定義された全ての楕円曲線はモジュラーであるという「志村・谷山予想」であった。 それは、もしフェルマーの最終予想\( a^n + b^n = c^n \)の反例がひとつでもあれば、 楕円曲線 \( y^2 = x(x - a^n)(x + b^n) \) はモジュラーでないことになる。 |

出典:MacTutor.https://www.jstor.org/stable/2118559 出典:MacTutor.https://www.jstor.org/stable/2118559 |

| 1994-10-13 | 大江健三郎、ノーベル文学賞受賞。文化勲章は辞退。 | 大江健三郎の生家、大洲市をShiki teamで訪問。 |

| 1995-01-17 | 阪神淡路大震災 | |

| 1995-03-20 | 地下鉄サリン事件 | |

| 1995-08-22 | NTTのテレホーダイはじまる。 | |

| 1996-06-12 | コロンビア大学は"Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet."を発表。この論文でネチズン(Netzens)という言葉が使われた。Tom Truscott が「はじめに」でコンピュータネットワーキングが今後さらに広く波及して行くであろう社会的影響についてを鋭く描写している。 | Netizens: An Anthology |

| 1997-03-27 | 株式会社NTTアドが日本語検索エンジンサービス「goo」を開始。 | |

| 1997-10-05 | Adobe社のFlashは、ダイナミックなホームページを作成するツールとして活用されたが、やがてそのセキュリティの脆弱性が世界中に知れ渡る、Adobe社自らがFlashの歴史に幕を閉じた。その背景にあったのはダイナミックHTMLとして、より優れた規格HTML5が登場したことだった。 | デモに使用された画面例 |

| 1998-07-30 | 小渕恵三内閣。平成11年1月14日第1次改造内閣、平成11年10月5日第2次改造内閣。平成10年7月30日~平成12年4月5日。在職日数616日。 |  出典:首相官邸歴代内閣 出典:首相官邸歴代内閣 |

| 1998-08-27 | 松山大学コンピュータ室で実施された四国通信情報懇談会の一場面。講師はShiki Team が担当した。 | 愛媛県庁の職員だったB氏が解説している場面。 |

| 1999-01-28 | 満州大連出身の加戸守行が愛媛県知事に就任。3期県知事。2010-11-30退任。 | |

| 1999-02-22 | NTTドコモが携帯電話からインターネットにアクセスできる iモードサービスを開始。iモード対応携帯電話でiモードメールやインターネット上のiモード規格 (C-HTML) でつくられたウェブの閲覧が可能になった。 |  出典:ドコモ 出典:ドコモ |

| 1999-05-01 | しまなみ海道の開通式と国際俳句大会 インターネット経由で生中継。カメラはプロにお願いした。秘密のエピソードとしては使用したテレビカメラは、なんと愛大医学部で手術現場を記録していたもの。当時、本町にお店をだしていたカメラマン曰く、過去にはとんでもない映像を撮影していたカメラです。国際俳句大会の生々しい様子をこのカメラの映像を配信した。国際俳句大会実行の背景には当時愛媛県庁の理事として出向していた俳人の所属する俳句集団の存在が大きかった。 |

|

| 1999-01-04 | 小渕内閣で自自連立政権が誕生。 | 小沢党首の自由党は衆議院議員定数削減。 |

| 1999年 | 1999年初夏のShiki team | 懇親会 |

| 1999-10-4 | 自自公3党、連立政権で合意。 | |

| 1999-12-31 | コンピュータ2000年問題 に対応するため愛媛県中小企業情報センターで元旦まで待機。この情報センターに待機している間には何事もなかった。 |

近所の住民から深夜に差し入れがあった。 |

| 平成12年4月5日 | 「日本新生」をキャッチフレーズに森喜朗内閣が誕生。経済構造改革の目玉としてIT(情報技術)革命の推進を掲げた「日本新生プラン」を発表。自公保3党連立内閣。 |  出典:首相官邸 歴代内閣。自由民主党「森喜朗総裁時代」 出典:首相官邸 歴代内閣。自由民主党「森喜朗総裁時代」 |

| 平成12年4月6日 | 3月末の携帯電話台数は5000万台を超えた。固定電話を抜く。 | |

| 2000年夏 | 松山で知り合ったカッパドキア出身の男性Oさんの故郷へ向う。偶然かどうか愛媛大学にOさんの弟さんが留学生でいた。二人とも日本語が上手だった。Oさんは英語はもちろん複数言語を話すことができた。彼の言語習得術は、その国のラジオを聞くことだった。耳から話し方を覚えて、自分の口でそれをまねすること。それだけだった。弟さんによると兄は大変優秀な人物で、もしイスタンブールのような都会に生まれていれば有名人になれたはずだと言っていた。 | |

| 平成12年11月21日 | 森内閣でIT基本法が成立。 | |

| 2001-01-06 | 中央省庁再編成(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・国家公安委員会・防衛庁) | |

| 平成13年1月22日 | 森内閣が「e-Japan戦略」を決定。「5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」。果してこの日本政府のIT国家戦略は成功するのだろうか。 | |

| 平成13年2月9日 | ハワイ・オアフ島沖合で、愛媛県立宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」が米原子力潜水艦「グリーンビル」に衝突され沈没した。その後、松山のIT企業がこの事故について意見を交換するための掲示板を立ち上げたところ炎上してしまった。後に事後処理の相談を受けることとなりネットでの事件の余波はなかなか収束しなかった。あまり深く考えず経験の少ないものが運営をはじめたネット掲示板のむずかしさが露呈された。 |

|

| 2001/3/24 | 土曜日の午後3時を過ぎてベッドに寝ているときだった。 芸予地震に突然襲われた。私は、当時松山日赤病院第二病棟の最上階から数えて二番目の階に入院していたが、激しい揺れに屋上の給水タンクが壊れて水が流れ出し、さらに入院していた階にある薬品室の棚が倒れ同じフロアの床が水と薬液であふれ浸水した。私がいた個室のドアの下からも水が流れて部屋の中まで入ってきた。あとから病棟の入院患者全員に建物からの避難指示がでたのを知った。この私がいたフロアは特に重症患者が入院していた。自分の病室も烈しく揺れた。ちなみに点滴用支柱から24時間点滴の輸液チューブが腕に刺さっていた。揺れが激しくベッドの頭上の棚に置いていたノートパソコンが頭を直撃しそうなので、チューブが刺さってない右手を高く上げかろうじてパソコンの落下を防いだ。右手で不十分なら足を上げて止めようと身体が瞬時に反応していた。これはあとで思い出すと人間危機に直面すると思わぬ能力を発揮できるものだと感心した。 揺れがおさまってしばらくしてから看護師が慌てて部屋に駆け込んできた。点滴チューブが刺さっていない方の上腕を捲り上げて黒マジックで何か書こうとする。が、手を止めて私の顔をじっと見ている。やがて諦めたように「ええっと、誰でしたっけ……」。いつも顔を合わせて名前を呼ばれているのに、私の名前が出てこないほど彼女はパニック状態になっていた。 |

|

| 2001/* | カッパドキの土産にと奇岩が連なる荒れた土地の道端で売られていたちょっとかわった人形を道端の露天で買って、知り合いの店の中に置いてあったのだが、その人形が洋酒のビン等とともに床へ落下し酒に溺れて壊れてしまったことを聞いた。店の主人は人形は処分したという。このお店はカッパドキア出身の男性と一緒に来たことがあったのも不思議な縁だった。 | 写真は消去 |

| - | 北米俳句協会で講演 | - |

| - | 英国オックスフォード大学で講演 | - |

| 2010-12-01 | 愛媛県松山市出身中村時広が愛媛県知事に就任。4期目現職(2025)。 | |

| - | 四国のローカルネット「さとあい」の話し。さぬき、とさ、あわ、いよの大学間ネットワーク。なぜか、「いよ」が愛媛大学ではなく松山大学に来た理由。 | - |

| 2011-03-11 | 東日本大震災。 | |

| 2012-09-08 (-09) | ポーランドのグダニスクの図書館で講演 | - |

| 2014-03-18 | 福島のデータセンター見学。後にこのデータセンターを利用させてもらいShiki Haiku サーバーを起動した。福島の復興を願い、福島から Shiki Haiku List を運営開始。 | まだ放射線量が高い場所があることを知る。 |

| 2015-10-01 | 日本の人口は1億2709万4745人(平成27年国勢調査)。5年前(平成22年国勢調査)と比べると、96万2607人の減少。 | |

| ロシアのカムチャッカ大学から文化交流のためHaiku講演依頼が来た。 | ||

| 2016-04-01 (平成28年4月1日) | 障害者差別解消法がスタート。正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。 | 障害者差別解消法リーフレット、内閣府。 |

| 2017-12 | AOL Instant Messenger(AIM) を廃止。AOL のインスタントメッセンジャー(AIM) は、1997年に打ち上げられ利用者は広がった。しかし、競合他者 Facebook などの SMS に追い越され負けてしまった。 | |

| 2019-6-28 | 読者バリアフリー法が施行。正式名称「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」。 | 誰もが読書をできる社会を目指して~読書のカタチを選べる「読書バリアフリー法」~(啓発用リーフレット)文部科学省 |

| 2020-06-15 | Windows 10 は、Intenet Explorer(IE) を Edge に置き換えた。 | Edge の最初のバージョン(12 - 18)は、 Edge Legacy と呼ばれる。Edge Legacy のサポートは、2021年3月9日で終了した。その後、Windows のアップデートで Edge Legacy は The New Edge に置き換わる。 |

| 2021-03-09 | マイクロソフト社が、Edge Legacy のアップデートを終了。 | |

| 2022-06-15 | Microsoftは、Internet Explorer(IE) のすべてのサポートを終了した。IE は、マイクロソフト社によって開発されたウェブブラウザでWindows OS の標準だった。IE に関してすべてのサポート終了の予告は、2020年8月17日にされた。 | |

| 2023-11-28 | NTT西日本は、NTT西日本四国支店敷地(松山市一番町)における開発計画(2026年度新築着工予定)を発表。ここは旧制松山中學の跡地。 | |

| 2023-12-31 | NTTのテレホーダイ終了 | |

| 2024-01 | NTTの固定電話回線用の設備が IP 網へ移行した。 | |

| 2025-04-21 | 第1回「えひめインターネットアーカイブ」の集り。六名。 | 第1回愛媛ネットワークセミナー出席者 (平成7年3月4日) |

| 2025-05-05 | マイクロソフト社のSkype が廃止された。Skype は 2003年にSkype Technologies がVOIP 技術によって開発した。2011年にマイクロソフトが買収。 | |

| 2025-05-12 | 第2回「えひめインターネットアーカイブ」ミーティング | |

| 2025-05-21 | NTTドコモが「ドコモ絵文字サービス」の終了を発表。 | |

| 2025-06-09 | 第3回「えひめインターネットアーカイブ」ミーティング | |

| 2025-07-01 | 2代目NTT株式会社 | NTTの新ロゴができた。 |

| 2025-07-07 | 第4回「えひめインターネットアーカイブ」ミーティング | |

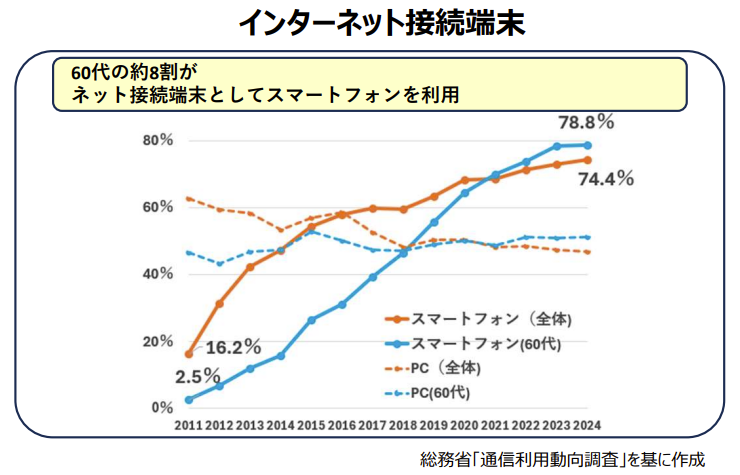

| 2025-07-08 | 総務省は、令和7年「情報通信に関する現状報告」(令和7年版情報通信白書)を公表。 | 昭和48年の第1回公表から数えて53回目になる。このグラフでは60代の約8割がスマートフォンでネットにアクセスしている。PC でネット利用は約5割となっている。2011年の調査では、60代のスマホ利用が2.5パーセントしかなく、PCが約半分の割合だった。 |

| 2025-08-04 | 第5回「えひめインターネットアーカイブ」ミーティング | |

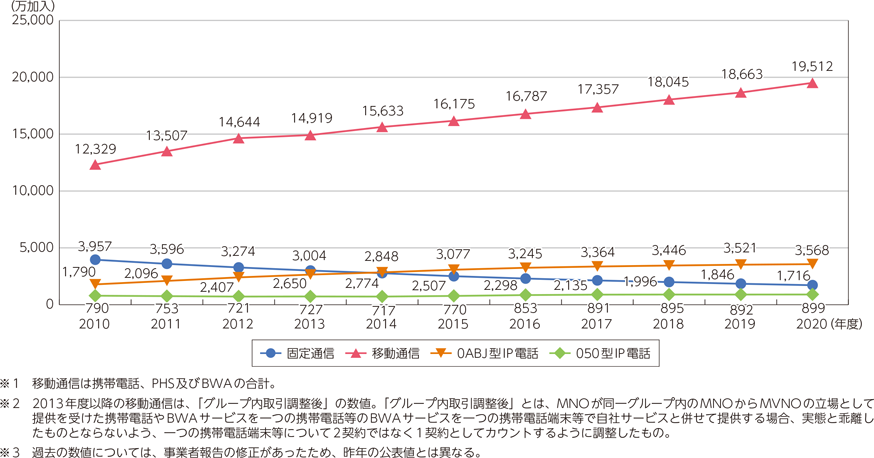

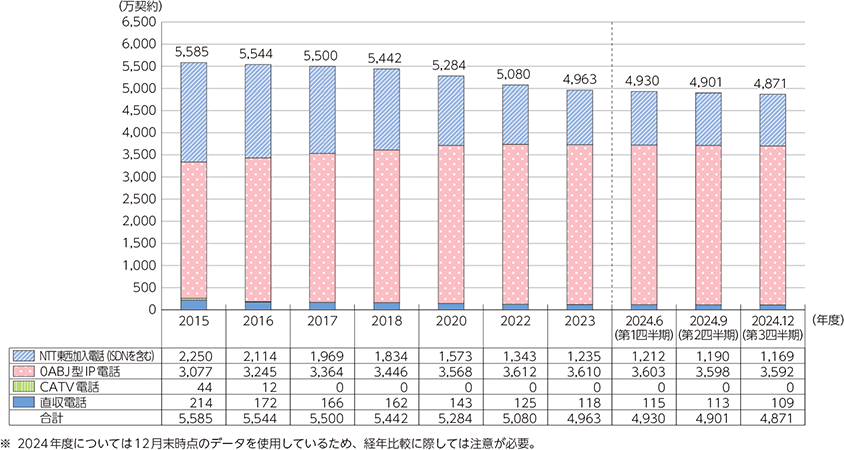

| 2025-08-06 | NTTは、固定電話サービスに使用している銅回線を2035年までに廃止する方針を表明した。ちなみに固定電話の契約数は2025年6月で1130万件にまで減少した。 | 総務省情報通信白書令和3年版 総務省情報通信白書令和7年版  |

| 2025-9-30 | AOL が 30年間以上続けてきた dial-up internet service を停止する。9月30日までしかサービスは使えない。 | AOL(America Online, 1983 -) |

| 2025-10-03 | 英国国教会はロンドン大主教サラ・ムラーリー氏を第106代大主教に任命した。1400年以上のキリスト興聖職の歴史上最初の女性大主教。2026年初頭に正式に任命予定。 | |

| 2025-10-4 | The Newyork Times が自民党総裁選挙で高市早苗が新総裁に選ばれたことを「Japan Set for First Female Prime Minister」の見出しで速報を流した(Oct. 4, 2025, 2:35 a.m. ET)。はじめての女性首相となる見込み。強硬保守派(hard-line conservative)と記事に表現されていた。 | |

| 2025-10-04 | ダイヤモンド・オンラインが都道府県魅力度ランキング2025【47都道府県・完全版】を発表した。愛媛県は32位だった。昨年は28位。他の四国の県の順位は、香川県27(26)位、高知県34(36)位、徳島県41(42)位だった。 | |

| 2025-10-07 | ノーベル物理学賞2025が、カリフォルニア大学のジョン・クラークら3名に授与された。"for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit". | |

| 2025-10-15 | Windows 10 のサポート終了。 | |

| 2025-10-29 | 日本マイクロソフトが開発したAIチャットボット「りんな」が活動休止。日本発の会話型AIであった。おそらく無期限の活動休止。 | Xのりんな。 |

| 2025-11-10 | 第6回「えひめインターネットアーカイブ」ミーティング | |

| 2025-11-25 | 1997年に誕生したNTT の国産ポータルサイト「goo」がサービス終了。 | 「gooポータル」の代りにNTTドコモが「dメニュー」をすすめる。 |

堀江港(古代の熟田津候補地の一つ)に沈む夕陽

なみだは

にんげんのつくることのできる

一ばん小さな

海です

そもそも伊予と漢字表記され、「イヨ」と発音され地名であることは間違いないのだが、その由来はよく知らないというかよくわからない。これを深掘りするのは目的ではないので、 ここでは、'Iyo'が登場する古代日本の国の行政区画をつくりあげた「五畿七道」のなかの伊予をみてみよう。

横浜国道事務所のサイト「東海道について」の地図を引用させてもらった。「道」は大きく分けてわかりやすく「海」と「山」にわけられている。東海道に対して東山道がある。伊予は南海道に属している。しかし南山道というのはない。

日本近代史の勉強というよりも無知をあらため、国県対照と戦国武将の表を描いてみることにした。全国は大変なのでとりあえず伊予と南海道から。資料は日正社『歴史探訪に便利な日本史小典 6訂版』p.62 から引用・編集した。

| 道 | 国 | 戦国大名 | 幕藩体制の完成 | 幕藩体制の終末 | 廃藩置県 | 都道府県 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 伊予 | 河野・宇都宮 | 伊達7万石 加藤5万石 | 伊達10万石 加藤6万石 | 宇和島 | 愛媛 | |

| 南 | 伊予 | 西園寺 | 松本15万石 | 松平15万石 | 松山 | 愛媛 |

| 讃岐 | 十河一存 | 松平12万石 京極6万石 | 松平12万石 | 香川 | 香川 | |

| 海 | 土佐 | 一条・長宗我部 | 山内忠義17万石 | 山内豊範20万石 | 高知 | 高知 |

| 阿波 | 細川持隆 | 蜂須賀光隆26万石 | 蜂須賀斉裕26万石 | 名東(みようどう) | 徳島 | |

| 道 | 淡路 | 三好冬康 | 名東(みようどう) | (兵庫) | ||

| 紀伊 | 畠山高政 | 徳川光貞54万石 | 徳川茂承56万石 | 和歌山 | 和歌山 |

廃藩置県をあらためて調べてみると四国には名東県という名前が登場する。まず読みかたがわからなかった。「みようどう」と読むのは少し調べないとわからない。高校時代に日本史をまともに勉強しなかったためかもしれない。

さて、ここから何か読みとれただろうか。

紀伊の国は別格としておくとして。戦国時代から徳川幕府による日本統一。その徳川の長期政権にもおわりがみえはじめ、その終末期。やがて明治維新による廃藩置県、さらに現在も続く都道府県への変遷を表にしてながめれば、四国4県の実体を感じる手掛かり。

さらに古代の日本神話の世界では「伊予之二名島」とあるのは今の「四国」にあたる。四国は伊予だった。それは「九州」が「筑紫島」だったの同じ。

| 生める子 | 島(州) | |

|---|---|---|

| 一 | 淡道之穂之狭別島(あわぢのほのさわけのしま) | 淡路島 |

| 二 | 伊予之二名島(いよのふたなのしま) | 四国 |

| 三 | 隠岐之三子島(おきのみつごのしま) | 隠岐 |

| 四 | 筑紫島(つくしのしま) | 九州 |

| 五 | 伊伎島(いきのしま) | 壱岐 |

| 六 | 津島(つしま) | 対馬 |

| 七 | 佐渡島(さどのしま) | 佐渡 |

| 八 | 大倭豊秋津島(おほやまととよあきづしま) | 大和を中心とした畿内の地域 |

| 九 | 吉備兒島(きびのこじま) | 岡山県児島半島 |

| 十 | 小豆島(あづきしま) | 小豆島 |

| 十一 | 大島 | 周防大島 |

| 十二 | 女島(ひめじま) | 姫島 |

| 十三 | 知訶島(ちかのしま) | 長崎県五島列島 |

| 十四 | 兩兒島(ふたごのしま) | 長崎県男女群島 |

この表は「大倭豊秋津島」は大和を指し本州ではないとの解釈にしたがって作成した。

ただこのところ(2025-09-26)は、テレビで「南海」と聞くのは地震情報ばかりとなってしまった。南海トラフ地震という専門用語のような防災用語のような地質学に登場するような、というか「トラフ」って皆わかってるのかな?しかも、地震発生確率がついこの間まで60〜90パーセントだったのが、もうひとつ別解があります!だって。さんざん60〜90と宣伝しておきながら、いきなり20〜50の確率を別解として公表するんだから、これは驚くようね。

解1: \( \{p \mid 60 \leq p \leq 90 \} \)

解2: \( \{q \mid 20 \leq q \leq 50 \} \)

防災のときは\( p \) で、その他の場面では \( q\)だという使い方になるのかな?

それと「トラフ」が英語のtroughだということを知ってる人はどのくらいなんだろうか?内閣府防災がYouTubeで公開しているビデオの英語タイトルは「The Nankai Trough Earthquake」となっていて南海トラフ地震の直訳だ。

英語版のウィキペディアが、「Nankai megathrust earthquakes」になっているのはこれまで発生した南海トラフ地震と類似の日本列島太平洋側を震源とした地震群を解説しているからでしょう。英文だと 「a Nankai Trough megaquake」かな。ただ、ひとりの住人にとってはこれなんだけど、社会システムでみたときに「a」ではすまなさそうなところがやっかいな問題としてつづく。

これら4つの都市はもちろん歴史も規模も住んでる人種もまったく違い、松山に住んだ期間と比較すればアッという間の短期間しかいなかったが、瀬戸内海・エーゲ海・黒海・バルト海と地球上の位置はずいぶん異るが内海に面した港湾都市をかかえ何か共通した点はないかと現地で私を迎えてくれた現地在住の知人といろいろな雑談を交した。その体験談を少ししてみよう。

まず、1970年代の終り頃、一時期神戸に住んでいた。そこで知りあった女性から「愛媛って放送局はあるの?」と聞かれたことがあった。私はなにげなく「南海放送というのがあって……」と話しはじめると、「ええっ!南海!!それって南の島に住んでるの?!」と本心から驚嘆の目でながめられたことがあった。

そもそも「放送局はあるの?愛媛ってところに。」と聞かれたあたりから、この神戸で生れ育った女性は「愛媛」って聞いたことも当然見たこともなかったのだ。いや彼女は「えひめ」を漢字で書くことができたのかどうか怪しかった。

初対面の彼女と話をすすめているうちに彼女は放送業界に勤めていることがわかった。ってことは、老舗と思ってた南海放送が南洋に浮ぶ島にあるアンテナを建て、島民に音楽ながしっぱなしの、アナウンサーがひとりくらいしかいない孤島の放送局で日本国籍ではないと思われていたのだろうか。

まあ、これは冗談だったが、彼女が愛媛にナンノ興味もないことだけはハッキリわかった。いや、そもそもワタシに関心が無かったのだろう。苦笑

私が翌年の4月から'Iyo'の松山に行くことになっているのを知っていた彼女のジョークだった。愛媛という県の名前にも無関心だった。正直に言えば自分もTokyoの赤坂にいるころはそこが便利だったしほぼ日本の中心部で政治のことには関心がなかったが新技術やそれを使ったモノや詳しい人が近くにいて、しばらくここにいようと思っていたので神戸の人が松山を知らなくても不思議ではなく愛媛県がどこにあるかを知らないのは赤坂にいたころはあたりまえだった \( ^{Kbl} \)。

今だと、南海モザンビーク今治や南海トラフの連想になるか、ならないだろうなぁ。

東京にいたころにまわりから聞いた'Iyo'のイメージは、

「うーん・・・・・・どぉこぉー???」

さらに実際に松山に来てみるととなりにいた大阪人が

「ここはブラックホールかぁ,吸い込むだけで何ぁんもでてこん!」

と言うのを聞かされた。

それなら世界にMatsuyamaの文化的な存在価値を示し、中四国ではまだほとんどなかった実用な価値がある「Matsuyamaが中心のインターネット・サービス」をはじめてやろうと決意した。

Gdańsk, Poland の旧中心市街にて

その同じ頃、東欧のグダニスク造船所、レーニン造船所とも呼ばれていた東側諸国の中心的存在だった造船所での「連帯」の労働運動がありこれがポーランド民主化のはじまりとも云われた。

本棚の奥の方に突っ込んだままになっていた昔の科学雑誌を引っ張りだした。古雑誌はほとんど引越しとか部屋の模様替えを切っ掛けにして処分してしまったはずだが、たまに数冊づつ捨て残しというか取ってある。置いとく意味があったのか捨て忘れたのか。

「地震広域観測のお手伝いをするFATEX地震観測テレメータシステム」の大文字があって「マグニチュード7の伊豆大島近海地震が発生したのは1月14日12時24です。名古屋大学に富士通の地震観測テレメーターシステムが納められたのは、52年3月。……」と細かい文字の解説が続く。

これは「科学朝日」昭和53年(1978年)4月号の裏表紙にあった富士通の地震観測システムの宣伝だった。

1980年前後にあったOA時代の幕開けが表舞台なら、その舞台裏はどうだったのだろう。日本の社会に大きな変化が訪れる予兆があったのだろうか。

松山に着いてそれほど間がない頃のことを話しておく必要がある。花園町にいた後輩の話など。

具体的エピソードがないと面白くないので、もう少し実際にあったことを時系列で思い出してみます……

はじまりは偶然からの出会いによる 'Iyo' 人の集りからはじまった。終焉はおそろしいほどの宿命を受けとめた結果だった。途中であった事実とあとから知った'Iyo'の過去などをできるだけ書くことにする。

俳句ではなく'Haiku'であった。日時は記録されていないが、愛媛県庁から4人くらいが松山大学の私の研究室を訪ねてきた。国際交流センターで英語俳句に関っていた人達が中心だった。このときの話し合いがもとになり、チームとしての目標と活動は俳句ではなく'Haiku'としての方向性が確定した。しかし松山だけでなく、日本国内においても我々の活動は俳句を中心にしていると見られていた。

まあ、そもそも俳句ではなくHaikuです!と言っても、同じではないか?との反応があるのは予想されていた。Haikuをきちんと日本人はもちろん外国人にわかってもらうほどの力はなかった。また外国人からもHaikuとは何か?という真剣な問い掛けがあった。

イヨアーカイブを読んでくださった方から初めてレスポンスをいただいた。Shiki team をはじめた頃、高学歴だけどあまり英語が得意でない仲間の一人が、知事の通訳の仕事もやっていた女性に「英語で相手を非難するイチバン強い言葉」を教えてくださいとたずねたことがあった。彼女は即座に「You are responsible!」だと教えてくれたことがあった。たしかに米国でのビジネスでは ASAP が最初に受けた言葉であった。ということが前置きで。神戸では、出会った先生から「ゆっくり時間をかけて俗世間の垢をおとしてください。」といわれたのを真面にうけ大学までの坂道を歩きながら思索にふけろうとした。ということで神戸の繁華街での出会いは貴重な数少い体験のひとつでしたから。

この神戸にいた時代は、おおげさに言えば「学芸のあり方」について迷っていた頃だった。大家の著述を引用するのは恐れ多いことだが、敢て引用させていただくと「そこにはすでにとうとうとして大衆的な効果と卑近な『実用』の基準が押しよせてきている」と書かれている。丸山真男著『日本の思想』p.196にある。そこで丸山真男のアメリカにいる知人が、アメリカでは研究者の昇進がますます論文著書の内容よりも、一定期間にいくら多くのアルバイトを出したかで決められる傾向がある、事実をあげ「文化の一般的芸能化の傾向はすさまじい」という。

理学部所属の研究室には学位を取りながら就職先が見付からない先輩が何人も研究室に残ったままだった。そのために二つあった研究室も一人ずつしか毎年採用していなかった。下の一コマはコミックの世界だが、現実世界において理系の中には就職に苦労するところがあるのは今も何ら変らない。マンガの一コマは現在連載中の『劇光仮面 (3) Kindle版』(Location 28 of 237) より引用した。コスプレクライムファイターランキングの話題である。

このマンガ『劇光仮面』の主人公実相寺二矢とストリーミングで会話しながら

「どんなマイナーなジャンルであったも、No.1 ってのは発言権あるんですよ。」と発言するポスドクの芹沢ヨウは劇光仮面グループの一員としての役目に満足している。彼が深夜2時に語る言葉のウラは「No.2では発言権がない」ということだった。これは学問の狭い世界でも同じであった。またNo.1 であれば学問だけでなくマスメディアに取り上げられることであった。これは苦手だ。クライムファイターランキングならともかく。この私の性格はShiki teamのB氏に見抜かれていて「先が見えるとすぐ手を引く。」と云われていた。所謂、あきらめるのが早すぎ!という奴。まあ、あきらめというよりは逃げることを先に考える傾向にあった。ともかく政治的な活動や取引は苦手だった。結社的な歴史に支えられた組織内でねばり強く運動をするのは性にあわなかった。これがShiki teamの活動停止の大きな要因となった。

「どんなマイナーなジャンルであったも、No.1 ってのは発言権あるんですよ。」と発言するポスドクの芹沢ヨウは劇光仮面グループの一員としての役目に満足している。彼が深夜2時に語る言葉のウラは「No.2では発言権がない」ということだった。これは学問の狭い世界でも同じであった。またNo.1 であれば学問だけでなくマスメディアに取り上げられることであった。これは苦手だ。クライムファイターランキングならともかく。この私の性格はShiki teamのB氏に見抜かれていて「先が見えるとすぐ手を引く。」と云われていた。所謂、あきらめるのが早すぎ!という奴。まあ、あきらめというよりは逃げることを先に考える傾向にあった。ともかく政治的な活動や取引は苦手だった。結社的な歴史に支えられた組織内でねばり強く運動をするのは性にあわなかった。これがShiki teamの活動停止の大きな要因となった。

周防大島、別名屋代島は瀬戸内海で淡路

島、小豆島に続いて三番目に大きな島である。

周防大島の観光地とし

ての知名度はそれほど高くない。

地図を見るとわかりやすいのだが面

積がおよそ130平方キロあるこの大島は、

島の西端は本土との間に狭

い大畠瀬戸をはさみ、東端は瀬戸内海を島伝いで Iyo に向っている。

逆に Iyo からも興居島、ダッシュ島を経由して、あるいは中島、怒

和島、二神島などを伝って大島に上陸することもできる。

Iyo Matsuyama からは、三津浜港から周防大島の東端にある伊保田港 を結ぶ1日3便のフェリー定期航路がある。およそ70分かかる。

伊保田には日本海軍戦艦陸奥記念館がある。

柱島沖に停泊していたとき大爆発を起し沈没した戦艦陸奥の慰霊碑は柱島にある。

柳井に住んでいた叔父がこの当時の日本海軍が誇る40センチ砲を搭載した戦艦陸奥が停泊中に謎の爆発により爆沈したことをなにか言いたげな様子であったことを思い出す。叔父は父と同じくハルビンで育ち、第二次大戦中はハルビン日日新聞の記者であった。ただ日本国内の大学を卒業していたが詳しいことはよくわからない。

ジェネレイティブ AI が世界中に広がりはじめて海外旅行もオーダーメイドになり AI により顧客の希望にあわせた旅行が組み立てられるようになってきた。そのひとつにこの戦艦陸奥(Battleship MUTSU)の慰霊碑をめぐるツアーがあった。柱島の慰霊碑は交通の便利さ(1日滞在する必要があり移動は徒歩)からも一般の日本人向けではないような雰囲気になっていると感じた。海外からの客について具体的にはわからなかった。

周防大島は瀬戸内海で広島湾から西方へ広がる安芸灘と伊予灘の境界に位置している。島の形には独特な特徴があり「東に首を突き出したスッポンのような形」(『幕府歩兵隊』p.115)と表現されることもある。北は安芸灘から広島湾、南は伊予灘へ向う。瀬戸内海の上関と下関間の水路を完全に抑えている。

下関で温山会の支部総会があったおり、出席者に自分の先祖が周防大島だったと話しかけると「ああ、なかのせきのあたりでしょうかね」と返事をされた。なかのせきがよく分らなかったのであいまいな返事しかできなかった。もう少し詳しい方がいれば色々聞くことができたのに、と思う。私の祖父の代から大島を離れてしまったため島の詳細はわからないが、親族から聞いたことをまとめると、大島西端の小松港から大畠への連絡船、東シナ海方面への貿易にかかわっていたようだった。戦後日本に帰り柳井市内に住んでいた叔父は、海賊の末裔だったと冗談めかしながら話すこともあったが叔父も育ちはハルビンのはずで詳細は聞いたことはないはず。

先祖の墓参りに小松開作にある墓地には、ここを守ってきた叔父達によると古いものは土葬だったが、在る墓は中味がからっぽだと聞いた。その理由は東シナ海でシケに遭って一家全滅したからだという。また、柳井にいる私の甥によると納骨室を開いて掃除をしていると突然見知らぬ老女から声をかけられ「すみおかさんじゃろ、お爺さんによう似とりなさるわ」と先祖を知っているような口ぶりで話しかけられたという。甥は何か気持が悪くあいまいな返事しかしなかったそうだが、その墓掃除のあと高熱を出し二三日寝込んでしまったらしい。墓に残された骨壺は、甥が柳井の墓へ移し先祖にまつわり形があるものは周防大島にはもう何も残っていないはずとなっている。

この小松開作は周防大島町小松の西に隣接している。かつては、山口県本土から大島へ渡った小松を起点・終点とする島の周回道路があった。山口県道4号線である。現在はこの県道が北側と南側で国道437号線と県道4号線に分れている。

国道になったのは小松から戦艦陸奥記念館がある伊保田までで、南側は県道のまま残されている。国道側の道路は、安芸灘から広島湾に向い、県道は伊予灘に向かっている。

前置きが長くなってしまったが、ここから「大島口の戦い」の話しとなる。

野口武彦『長州戦争』の冒頭、これが「徳川幕府の命取りになった戦争である」とはっきりと明言されている。我々が子供時代から耳になじんでいたのは「長州征伐」であった。いまWikipediaの日本語版を見ると「長州征討」となっている。「長州戦争」とはあまり聞いたことがない人が多いのではないだろうか。

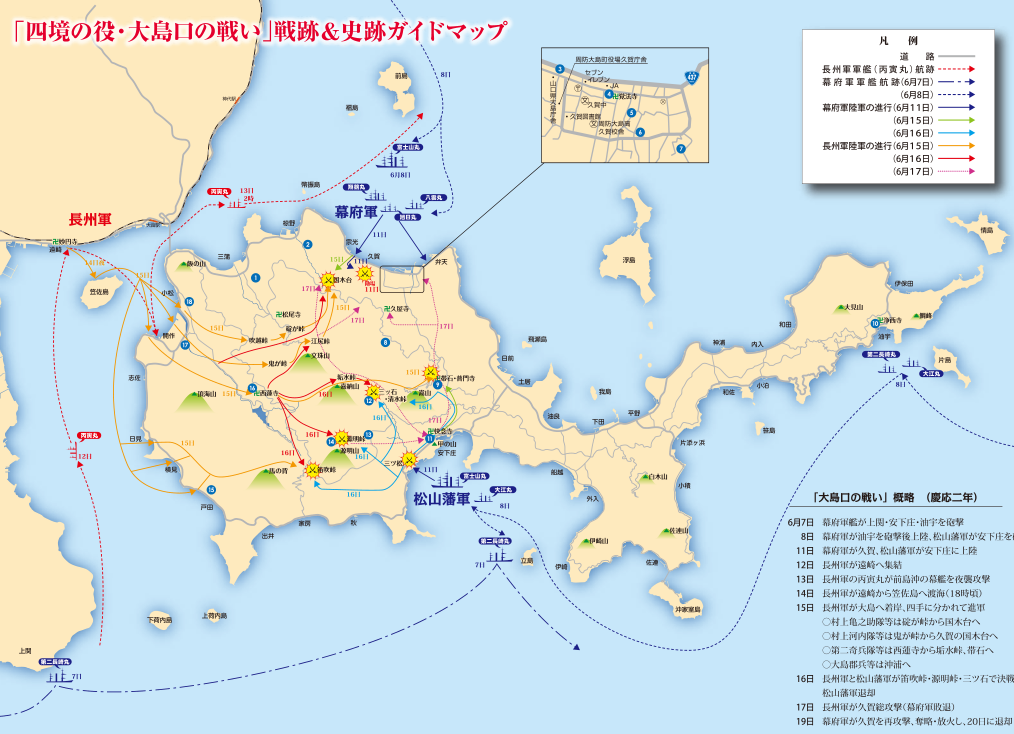

「四境の役150周年記念事業実行委員会」が平成27年から28年に発行した資料に次の図がある。

この150周年記念事業は、四境の役・大島口の戦いにおいて、圧倒的な勢力の徳川幕府軍に対抗し長州藩軍と大島町民が少数陣営ながら島を守ったことへの再認識と再評価を願ったものだった。この四境の役のひとつ大島口の戦いがあったのは周防大島の島内だった。ちなみに長州は長門国と周防国を合わせたもの。図:五畿七道を参照。

マップに幕府軍は青で、長州軍は赤とオレンジで進路が描かれている。「大島口の戦い」図によると幕府軍は慶応2年6月7日に軍艦から砲撃をはじめ、本土の長州軍は笠佐島の対岸にある遠崎に12日に集結し、笠佐島を経由し小松から開作に上陸したのは15日であった。正岡子規が慶応3年生まれだから子規が松山で産声をあげる前年。

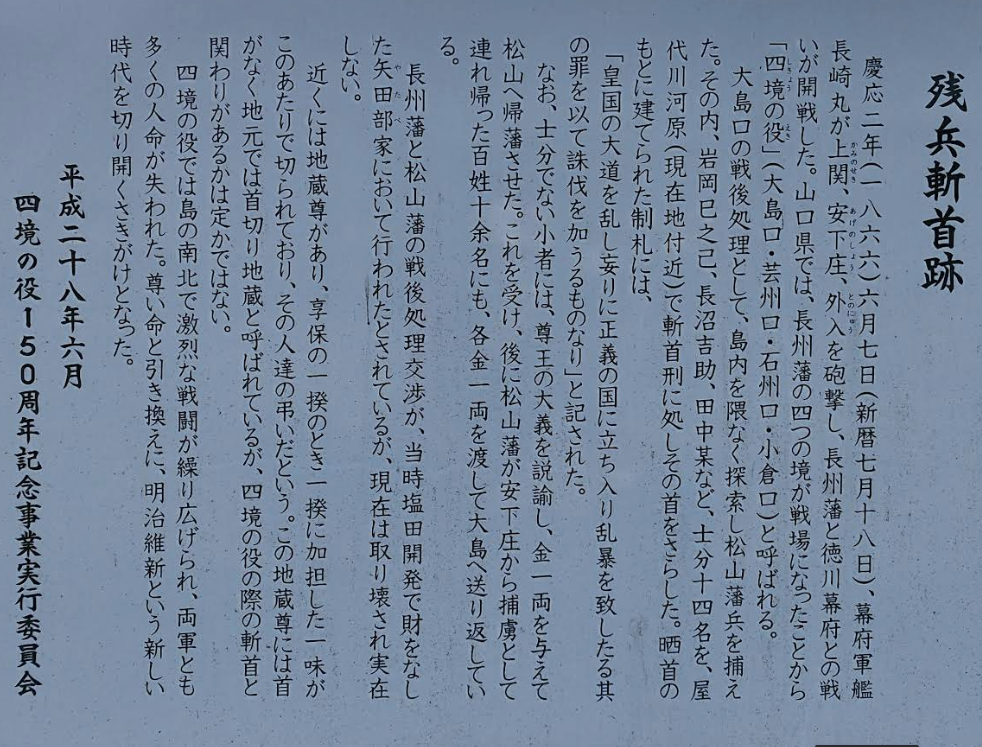

「残兵斬首跡」、Google mapより引用。

この史跡の看板には、捕えられた松山藩兵のうち士分十四名が屋代川河原で斬首され首がさらされた場所とある。

伊予松山藩の松平隠岐守勝成の軍勢は6月8日、興居島に集結させていた兵を大島南岸、伊予灘側に向う安下庄(あげのしょう)へと上陸した。『長州戦争と幕府歩兵隊』p.116によれば「単独行動の松山藩兵は、無防備の村落にめちゃくちゃに砲弾を打ち込み、民家三百軒を焼き払い、逃げまどう婦人や小児が銃弾に当って死んだ」とされている。

この安下庄への上陸作戦が松本次郎著『SPコミックス 列子満(レジマン)」第4話「第二次長州征伐」のエピソードに描写されている。

庄屋「ようこそ大島へ

徳川軍勢の皆様

私ども 大島島民は

長州民とはいえ戦には

関りございません」「食料 宿は提供いたしますゆえ

どうか村の者に

手荒なことを

せぬようお願い

いたしまする」『列子満』より

松山藩兵らは、ドカ

まわりの男共を

足で蹴り飛ばし

バキ、と庄屋を銃床で殴り

庄屋は口から血を吐く

さらにビリビリ

と女の着物を剥ぎ取ってゆく……

さらには、

あたりの民家に火をはなち

ゴォオオオ

ヴモー

逃げ惑う牛を

バン!

銃で撃ち殺す

鶏や牛も食う

さらにこの乱暴狼藉の行為については、野口武彦著『幕府歩兵隊』に大島口の戦いで、武具奉行同心が残した『在京在坂中日記』の中に現地大島に出張していた男からの手紙が載っている。

『在京在坂中日記』

宮島表から大島へ出発の人数

西丸下屯所二大隊

小筒組三小隊

大砲一大隊

土工兵二小隊

騎兵組一小隊

その他

大垣藩戸田人数

弾薬・兵粮警衛として三小隊ほど出張にて

総人数は千三百人ばかりに御座候

そのうち相戦ひ候隊は

歩兵二大隊・小筒・大砲三局ばかりにて

あとは戦ひ申さず候

実に大島を荒し候事は言語に述べ難く候

後には飼ひ置き候鶏はもちろん

牛まで殺し相食ひ申し候

右につき官軍の事は

奇兵隊ども始め百姓に至るまで恐れをなし

かつ、その内にも歩兵組の事は

「鍋かぶりの千人隊」と号け

白胴服 別して

その内にも徹兵隊の黒筋入りなど見請け候得ば

賊徒どもは申すに及ばず

百姓・町人まで腰を抜かし

居座り同様の振舞いなり

この日記によれば、西丸下屯所の二大隊が中心にあばれまわり、牛まで殺して食ってしまったとある。幕府歩兵隊の服装だが、「鍋かぶり」とか白胴服、黒筋入りなどと日記にある。幕府軍の帽子に特徴があったのだろう。元治元年の水戸であった争乱に出動した幕府歩兵隊の絵がある。Mito Rebellionの英語版wikipediaにその絵がある。日本語版にはない。松本次郎の漫画にはもう少し細かく描かれている。

「『ギリシア詞華集』(Anthologia Graeca)とは、前七世紀から紀元十世紀頃に至るまでのエピグラム(短詩)4000編以上約300名の作者の作品を収めた、ギリシア詩の一大集成である… ギリシア詩を窺う際の無二の宝として、古くより尊重されているものである。」p.262.

エロースがわたしの心を襲うては

烈しく揺すぶった さながら

山風が吹き来たり

樫の樹を襲うのにも似て……

— サッフォー

時には母のない子のように

半分愛して p.298

半分愛してください

のこりの半分で

だまって海を見ていたいのです

半分愛してください

のこりの半分で

人生を考えてみたいのです

四国の松山中学校に赴任しての作。「書簡集」明治二十八年五月二十八日、松山市一番町愛松亭より神戸市神戸県立病院内正岡子規あての書簡、「近作数首拙劣ながら御目に懸候」p.51.

「100年史」が出版されたと松山大学企画広報部で知らされた。入手し記事を追加。(2025.7.14)

ケンキチノオジ「昔満州へも行く、ハワイにも行く、フィリピンにも行くという風潮があったんじゃよ。

樺太も行たしの。」p.305.

「吉賀老人は伊予大工であったが、幕末第二奇兵隊が出来た時、その隊士となり長州征伐に出た。後山口県山間部を大工で歩き回っていたが、晩年は故里で平和な日を送った」p.125.

明治18年、移民船東京市号(City of Tokio)は明治18年1月27日に横浜港を出港、2月8日にホノルルに到着。乗客944名周防大島の住民が305名もいた。この東京市号は大島の集団移民船だった。

Taken as a story of human achivement, and human blindness,

the discoveries in the science are among the great epics.

- Robert Oppenheimer

青空文庫の翻訳「あなたと原子爆弾」より

「文明の歴史は武器の歴史である、というのはよく言われることだ。」

「戦端は慶応二年六月七日、幕府海軍の蒸気船富士山丸・翔鶴丸・八雲丸が北から周防大島へ艦砲射撃を加えた時から開かれた。もう一手は海を隔てた伊予松山藩の松平隠岐守勝成の軍勢であり、翌六月八日、自領の興居島に集結させていた兵の第一陣を大島南岸の安下庄に上陸させてきた。宇和島藩は派兵せず、単独行動となった松山藩は、無防備の村落にめちゃくちゃに砲弾を打ち込み、民家三百軒を焼き払い、逃げまどう婦人や小児が弾丸に当って死んだ。」p.116.

1990: 「海外渡航者1000万人を突破、大学・短大進学者総数、初めて女子が男子を上回る。」

1991: 「小中学生の登校拒否」

1992: 「国家公務員、完全週休二日制。」

1993: 「新党ブーム、ゼネコン・地方自治体汚職、冷害で米凶作、曙が外国人初横綱。」

1994: 「国内のパソコン販売台数、ワープロを上回る。就職氷河期。」

1995/11/23 「米マイクロソフト社製(ウィンドウズ95)の日本語版発売」

1996: 「携帯電話・インターネット、急速に普及。女子高生による援助交際。」

1997: 「世界同時株安」

1998: 「金融監督庁発足」

1999: 「コンピュータ2000年問題」

2000: 「IT革命」

How civilization came to be and how social media is ending it

人類が誕生し長い長い先史(プレヒストリック)時代が続き、文明は突然あっという間の短期間に誕生したようにみえる。その謎にせまる。

この拙稿を読んだ愛媛県庁統計課の別宮氏が私の研究室を訪ねて来た。その理由が、「末尾に掲載されているメールアドレスにいくら問合せをしてもエラーが返ってきた」だった。

その「えひめの中小企業情報 94.4」p.6の末尾をできるだけ改行も含めて忠実に引用しておくことにする。

最後に、筆者の電子メールアドレスを書いておきます。たいていの方はインターネットに

直接メールを送ることができないと思いますので、愛媛県中小企業センターが運営している

HIME-NET と大手の商用パソコン通信の NIFTY-Serve のアドレスも書いておきます。なお、

NIFTY-Serve からは直接インターネットにメールを遅ることも可能です。「GO INTERNET」

で利用法を確認してください。

電子メールアドレス

HIME NET:LIC00421

NIFTY-Serve:NAD00226

Internet:sumioka@cc,matsuyama-u.ac.jp

間違いも含めてできるだけ、そのままの形でコピーしておきました。

さてこの間違いがどこでおきたのかはわからずじまいのままですが、これがShiki teamのはじまりのきっかけとなったことは間違いありません。

追記: なお上記の3つのアドレスは、現在は使われておりません。

Shikiのサーバーを公開したのは1994年の七夕でした。天空の星を見上げるように地球規模の短詩(short poem)による心のふれ合いを目指しました。あれから30年以上経過してこの iyo-archive.jp のための原稿を書いているのですが、あの当時の世界各地のみんなは今頃どうしているでしょうか。松山にいたチームだけでなく、遠い国からもShiki team への応援とサポートがありました。戦時下の国の兵士からも投稿が来ました。マスメディアの報道ではわからない世界の隅っこで暮す人の声もとどきました。また人生の最後のエネルギーをこの Shiki のために注ぎ込んだチームのメンバーがいましたが、残念なことに亡くなられてしまいました。子規も若くしてこの世を去りましたが、彼らがあとに残した精神は輝いています。

「商業利用は禁止」が大原則だった。この考えは、東京での仕事を終えてそれまでの緊張をゆるめるような精神の休息のつもりで神戸に住んでいたとき、或る意味で似通ったというのは大変に失礼な表現だがそういう経歴の大先輩からの影響があって自分の芯となったものだ。大先輩のように「軍事利用」は身近に体験をしないとわからないことだった。「商業利用」もよくわからないが。どちらもどこかに傷跡を残してしまい消えない。その先輩は自らの精神を破壊していた。神戸の中華街に不思議な姉妹のお店があって、そこへ行くと傷が消えてしまうようだった。そこでの体験はチームを運営するときに力になってくれた。

と思うのは錯覚です。ジョン・スチュアート ミル(1806-1873)は、人間が最初に発明した機械は人間だという。ミルは「自由論」p.110 でこの機械をautomaton(オートマトン:自動機械で人間の形をしたもの)と呼びました。彼は「仮に、家を建て、穀物を育て、戦争を戦い、訴訟を審理し、さらには教会を建て、祈りを捧げることさえ、機械、つまり人間の形をしたオートマトンによって可能だとしたら、」と仮定してもオートマトンが作り出すのは「飢えた標本(starved specimens)」にすぎないといいます。「人間の性質は、型に従って作られ、定められた仕事を正確に行うように設定された機械ではなく、木のようなものであり、それは、それを生きものたらしめる内なる力の傾向に従って、あらゆる面で成長し、発達することを必要とするのです。」と述べている。よく、したり顔で機械が人間性をむしばむのだ、と言うのは的はずれ。人間をして機械のようなことをさせる社会を考えなおさなければならないことを言う。さて、機械をして人間のような自発性をもたせる時代が近い……

メーリングリストをリアルタイムにHTML加工し公開しはじめて急激に世界中からのアクセスが増大した。モデレータなしで放置するとシキリストが我々の手に負えないような巨大な怪物になりそうな予感がした。事実、米国内での裁判紛争になりかけたことがあった。それが世界中を相手にすると24時間目を離せなくなくなり、一人では対応しきれなくなってしまった。

更新中 - すみおかまなぶ